这篇文章将以土耳其足球运动员居勒尔的回忆为核心,探讨他对土耳其上次世界杯之行的看法。尽管居勒尔并没有亲自参与那次赛事,事实上,他在当时还未出生,但他通过后来的了解和自己家族、朋友的叙述,对这次历史性事件有着自己独特的见解。文章将从四个方面展开详细分析:首先是居勒尔回忆土耳其队在2002年世界杯上的表现,接着讨论他如何从历史资料中了解当时的球队精神,再到他对当时球员的个人评价,最后他如何看待那次世界杯对土耳其足球的影响。通过这些分析,我们能够更深入地理解一个未出生的年轻人如何通过后来的学习与反思,感受到自己国家历史上的骄傲与荣耀。

1、居勒尔回忆土耳其上次世界杯的表现

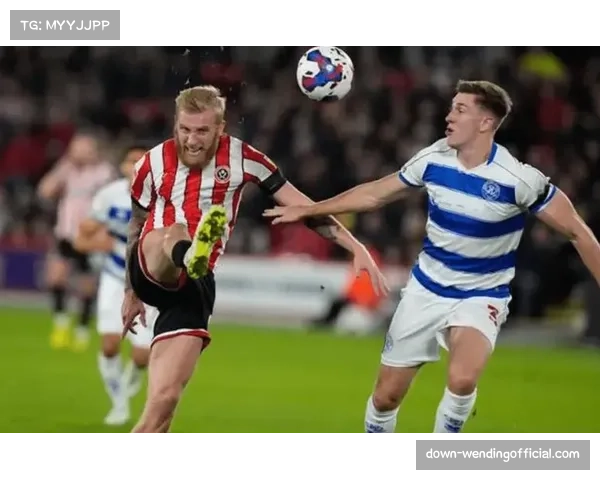

土耳其队在2002年世界杯上的表现让人铭记。这一届比赛,土耳其队凭借顽强的拼搏精神和出色的团队协作,成功闯入四强,最终获得了第三名。居勒尔回忆起这些历史时刻,深感自豪。尽管他没有亲眼见证这场历史性的胜利,但通过回顾赛后的媒体报道和老一辈球迷的讲述,他深刻感受到那种无法用言语表达的兴奋和激动。

他特别记得当时的土耳其队队员们不畏强敌、奋勇拼搏的精神。无论是与巴西的半决赛,还是与韩国的三四名决赛,每一场比赛都充满了戏剧性。居勒尔提到,土耳其球员虽然在技术上不如巴西队那样的华丽,但他们的拼搏精神和强烈的团队意识,让他们在赛场上表现出了不同寻常的坚韧。

通过长辈们的讲述和比赛录像的回放,居勒尔更加确信,这次世界杯不仅是一场赛事,更是整个国家在国际舞台上展示实力与自信的时刻。每当他回想起那时的土耳其球迷群情激昂的场面,他也会为自己能够身处这样一个自豪的民族感到骄傲。

居勒尔虽然未曾亲历2002年世界杯,但通过大量的历史资料,他对那一届世界杯有了更加深刻的了解。他回顾了大量关于2002年世界杯的书籍、纪录片以及球迷的讨论,逐渐建立问鼎娱乐起对这次世界杯的感性认知。他指出,在历史的长河中,这样的成就对于土耳其足球来说是难得的,它不仅让土耳其球迷看到了自己的国家在世界舞台上崭露头角的机会,也让土耳其足球有了更多的关注。

居勒尔在了解过比赛数据和赛后评价后,认为土耳其队在技术层面上的差距并不大,关键在于比赛的心态和球队的执行力。他提到,球员们对教练的信任、对比赛的高度投入,使得他们在面对强敌时能够展现出强大的凝聚力和战斗力。

他尤其对土耳其队在与巴西的半决赛中的表现印象深刻,尽管最终1-0不敌巴西,但这场比赛的策略、执行和球员的表现几乎可以媲美任何一支世界强队。居勒尔通过这些资料深入理解到,球队的精神面貌和对胜利的渴望才是他们能够取得如此佳绩的关键所在。

3、居勒尔对土耳其球员的个人评价

居勒尔在回忆中,特别提到了几位在2002年世界杯上表现突出的球员。他认为,哈坎·苏克是那个时代土耳其足球的象征,凭借着他的进球能力和场上的领导气质,他成为了许多年轻球员的榜样。尽管哈坎·苏克在后期的职业生涯并没有继续保持顶尖水平,但在2002年的那段时光,他无疑是球队的灵魂人物。

此外,居勒尔还提到了土耳其队的门将雷斯基,他在比赛中的关键扑救帮助球队避免了更多失球。雷斯基的冷静与稳定让居勒尔感到钦佩,他觉得这不仅仅是一位守门员的职责,更是一种责任心的体现。

居勒尔认为,虽然每一位球员都有自己的闪光点,但土耳其队真正的成功在于集体合作。每一名球员都能在关键时刻为团队做出贡献,无论是进攻端的突破,还是防守端的拼搏,大家都紧密配合。居勒尔表示,虽然没有亲眼见证过这些球员的英勇表现,但他依然能从他们的赛后访谈和赛场表现中看到那个年代的土耳其球员身上的独特魅力。

4、世界杯对土耳其足球的影响

2002年世界杯不仅仅改变了土耳其足球的历史,也对国家足球的发展产生了深远的影响。居勒尔认为,世界杯带来了更加广泛的关注和更多的资源投入,尤其是青少年足球的培养。国家足球协会在赛事之后进一步加强了对青训的支持,致力于打造更多具有国际竞争力的球员。

居勒尔也提到,2002年世界杯的成功提升了土耳其在世界足球中的地位,球迷们的热情和国家对足球的重视,使得更多年轻人开始投入到这项运动中。无论是职业联赛还是民间足球活动,都因为这次世界杯而变得更加活跃。

他还提到,尽管2002年世界杯的辉煌已经过去,但它依旧在土耳其足球史上占据着不可磨灭的位置。居勒尔表示,他从小就受到了这次世界杯精神的熏陶,逐渐形成了对足球的热爱和对土耳其足球文化的认同。这种文化与精神,早已渗透进每一个土耳其球迷的心中,成为他们与生俱来的自豪感。

总结:

居勒尔通过回顾土耳其上次世界杯之行的历史,尽管自己并未亲历,但通过学习与回忆,他深刻感受到了那一届赛事对国家、对球队、乃至对每一位球迷的深远影响。他不仅了解到了土耳其足球的辉煌时刻,也对这段历史有了更为个人化的理解。

在回顾的过程中,居勒尔逐渐意识到,尽管世界杯的辉煌只能存在于回忆中,但那段历史和那种精神永远不会消逝。作为新一代的土耳其足球人,他不仅继承了前辈们的荣耀,也肩负着将这份荣耀延续下去的责任。